Les déclarations de grossesse sous l'Ancien Régime

Des sources variées pour contribuer à l'histoire des femmes

Parmi les sources de l’histoire des femmes conservées aux Archives départementales, une typologie singulière peut intéresser le chercheur averti : la déclaration de grossesse.

Ce trésor d’archives vous propose un éclairage bref sur l’histoire des dépositions de grossesse avant la Révolution française, leur usage, ainsi qu’un corpus de quelques témoignages conservés dans les fonds publics et privés.

Pratique législative de la déclaration de grossesse dans la France de l’époque moderne

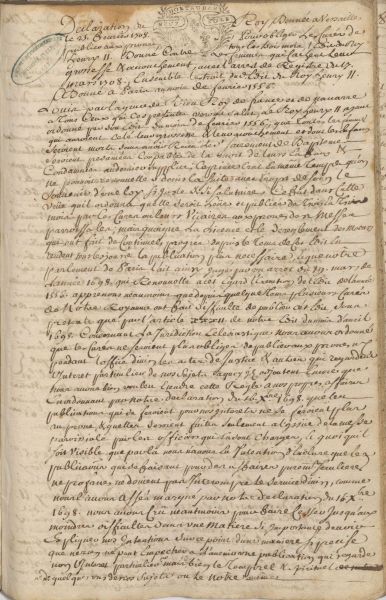

L’édit de 1556

L’édit d’Henri II du mois de février 1556, considéré comme un des fondements de l’usage de la déclaration de grossesse, en est la référence législative principale pour l’Ancien Régime. Toutefois, des témoignages de pratiques antérieures ont été identifiés, notamment dans les chartes de coutumes. Enregistré au Parlement le 4 mars 1556, l’édit permet de légiférer dans l’ensemble du royaume sur l’enregistrement et le suivi des grossesses survenues hors du cadre du mariage. Il s’applique ainsi uniquement aux femmes célibataires ou veuves.

Veiller sur les mœurs

La loi ordonne aux autorités locales de recevoir les déclarations des grossesses considérées comme illégitimes, de les consigner dans un document écrit dûment enregistré. Cette législation s’inscrit d’abord dans le cadre de la lutte contre l’infanticide, cause pour laquelle le pouvoir royal semble s’inquiéter dans un contexte de mortalité infantile élevée. Cette pratique témoigne d’ailleurs de la surveillance des mœurs, notamment celle du monde des relations illégitimes, tant des prostituées que des filles soupçonnées d’entretenir des relations hors du sacrement des noces. Elles forment le public principal soupçonné de crimes contre leurs enfants.

Un contrôle spirituel

Cacher sa grossesse, c’est dissimuler le futur enfant aux institutions religieuses. Le texte législatif insiste sur le nombre d’accouchements non déclarés pour lesquels les nouveau-nés périssent sans baptême ni sépulture chrétienne. L’absence de baptême pour les nourrissons décédés est considérée comme une privation certaine de leur salut. Aussi, la préoccupation du devenir des âmes de ces enfants est le premier motif invoqué par le législateur. Le texte législatif est ainsi régulièrement récité à l’issue des messes paroissiales par les curés et vicaires, comme le spécifie un édit d’Henri III de 1586 rappelant le contenu du texte de 1556.

La présomption d’infanticide

Juridiquement, ce dispositif fixe la culpabilité féminine. L’absence de déclaration pour les mères célibataires ou veuves autorise les tribunaux à établir la présomption d’infanticide lorsque le recel de grossesse et d’accouchement s’accompagne du décès du nouveau-né : les femmes sont alors « présumées coupables de la mort de leur enfant ». La sanction admise pour le crime d’infanticide est la peine de mort, soit « le dernier supplice ». La sévérité de la peine en cas de manquement à la déclaration apparaît comme un sérieux avertissement pour les veuves et les célibataires. Pour le pouvoir, il s’agit de dissuader d’éventuelles interruptions volontaires de grossesses non désirées, et de tenter de lutter contre les trop nombreux abandons d’enfants.

Le renouvellement des prescriptions de l’édit de 1556 jusqu’au XVIIIe siècle

L’édit de 1556 - renouvelé par Henri III en 1586 - connaîtra de nombreux amendements et une diffusion certaine auprès du peuple, jusqu’à la veille de la Révolution française. Plusieurs ordonnances et arrêts sont rendus tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles pour rappeler leurs devoirs en la matière aux juges et curés : deux édits en 1695 et 1698 jusqu’à l’ordonnance de Louis XIV du 25 février 1708.

Les copies de ces actes du pouvoir central sont consultables dans les fonds des archives anciennes, séries A et B du cadre de classement des Archives départementales.

Structure des actes d’auditions de grossesse

« Être grosse d’enfant » en dehors du mariage

Les déclarations de grossesse sont effectuées sous serment, devant un greffier ou officier judiciaire. L’indication minimale est l’identité de la fille « grosse d’enfant ». Les femmes déclarantes sont interrogées sur leurs « nom, surnom, âge, qualité et demeure ». Il est aussi fait mention du nom de leurs parents ou de leur ancien époux pour les veuves. L’identité du géniteur, désigné fréquemment en tant que « séducteur », est mentionnée si la femme enceinte ne souhaite pas taire son nom, ainsi que son âge et sa profession. A signaler : les causes de la grossesse de la déposante ne sont pas systématiquement retranscrites, mais lorsqu’elles le sont, elles peuvent s’avérer détaillées.

Simples déclarations ou plaintes de grossesse

Les actes déclaratifs ne constituent pas systématiquement des plaintes contre le séducteur, voire le violeur, notamment lorsque les faits conduisant à la naissance à venir n’ont pas été explicités. En revanche, pour les femmes « engrossées » qui souhaitent poursuivre le géniteur, la procédure judiciaire s’impose devant la cour de justice compétente. A titre d’exemple, pour les affaires matrimoniales et familiales conservées pour la sénéchaussée de Figeac : « les plaintes pour grossesse représentent 1,5% des procès devant la temporalité » (cf. P. Calmon, 1996, page 42).

La déclaration sert à se conformer à l’édit de 1556, selon lequel les femmes célibataires ou veuves ont interdiction de dissimuler leur grossesse, mais aussi à identifier provisoirement le père, afin de subvenir aux premiers soins de l’enfant et de la mère. La désignation du séducteur par simple déclaration de la future mère suffit pour qu’il soit tenu de payer les frais de gésine, et fait ainsi presque état de la paternité à des fins alimentaires (cf. M.-C. Phan, 1975).

Des sources d’origine très variées

Effectuées au plus proche de leur lieu d’habitation, en ville comme à la campagne, on trouve des déclarations de grossesse dans des fonds d’archives différents : minutes notariales (sous-série 3 E), fonds judiciaires (série B), archives communales déposées (série E dépôt), fonds privés pour les expéditions délivrées aux plaignantes (série J) ou encore dans les registres paroissiaux (Etat civil en sous-série 4 E ou dans les fonds communaux). Les autorités susceptibles de recevoir les déclarations étant très hétérogènes, il existe un grand nombre de producteurs de ce type d’actes : lieutenants des baillis, sénéchaux, consuls, notaires, greffiers, ou encore curés…

Pour une contribution à l'histoire des femmes dans le Lot

Un échantillon de déclarations de grossesses et des procédures y afférentes nous permet d’en aborder toute la richesse documentaire. Ces récits de femmes sont autant de témoignages individuels pour un usage généalogique, que de sources pour la recherche historique. Ils soulèvent notamment des problématiques propres à l’histoire des femmes telles que l’intimité, l’avortement ou les violences sexuelles.

Les auditions de grossesse relatent la diversité des origines géographiques et sociales des plaignantes, ainsi que la grande variété des histoires ayant conduit à la maternité : relations consenties hors mariage, liaisons gardées sous silence - ou encore crimes masculins…

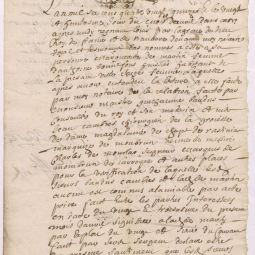

Madame la marquise de Montbrun, contexte de grossesse inconnu, 1695

Déclaration de grossesse indirecte devant notaire : minutier du notaire Jacques Saurazac à Cahors, 3 E 262 / 73

La grossesse de Magdaleine de Chapt de Rastiniac, marquise de Montbrun, veuve de Charles de Mouslac, seigneur marquis de Montbrun, est déclarée par sa sage-femme, Marguerite de Martin le 28 avril 1695 auprès du notaire. Madame ne se déplace pas personnellement à cet effet.

L’état de la marquise avait été reconnu et confirmé par son médecin, également huissier, ainsi que son chirurgien, ayant le sentiment qu’elle est « ensainte ». La déclaration, succincte, ne fournit pas plus d’éléments mais mentionne un acte privé de constat de son état établi par les praticiens, le 23 avril, avant que ceux-ci n’avertissent les autorités. La condition de madame la marquise étant veuve est donc enregistrée.

Une bergère du causse de Gramat, agression et viol, 1767

Plainte pour grossesse devant la justice ordinaire de la temporalité de l’abbaye de Figeac : fonds Champeval de Vyers, 4 J 1045

(ancienne cote 4 J V 80 / 3)

Marie, bergère, habitante du village de Capmas, paroisse de Saint-Simon, âgée de 31 ans, déclare être enceinte de trois mois et demi en août 1767. Elle atteste de sa grossesse devant le juge, et accuse François, tailleur, habitant de la paroisse de Saint-Simon, alors homme marié. Sa plainte transcrit la violence des faits, imposés par l’homme. Il la soumet « charnelement de force pendant trois fois en trois différents jours ». Le mot « viol » n’est jamais employé, il s’agit d’un terme inusité à cette période, il est question de « séduction de force » (cf. S. Gaudillat Cautela) contre laquelle la jeune Marie a tenté de se défendre « ce qu’elle ne voulait faire, ayant résisté longtemps ».

La déclaration de grossesse est ici la preuve du crime et le point de départ d’une procédure portée devant la juridiction pour tenter d’obtenir justice contre son agresseur.

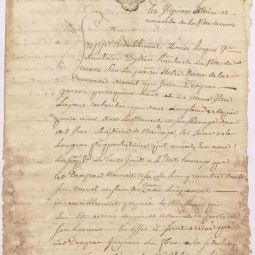

Une bourgeoise de la ville de Cahors, liaison hors mariage, 1777

Requête pour grossesse aux viguiers, consuls et maire de la ville de Cahors : Archives communales de Cahors, EDT 042 D 612

Louise, veuve d’Antoine, bourgeoise habitante de Cahors, paroisse de la Daurade, âgée d’environ 40 ans, établit sa déclaration de grossesse de 6 mois, le 10 février 1777. Elle désigne pour père Jean, garçon perruquier, habitant de Cahors, qui suite à une promesse de mariage a obtenu les faveurs ayant conduit à son état. Le dossier de procédure est substantiel, il comprend : la requête et la déclaration de la plaignante, un état de frais judiciaires, les assignations ainsi que les auditions des témoins de l’affaire.

Louise déclare dans sa requête du 28 février 1777 que, depuis son veuvage, elle n’aura « longtemps recherché que les vues légitimes du mariage », et que Jean « n’auroit cessé de lui promettre son convol en secondes noces ». Mais la grossesse survient avant que ce dernier ne lui ait officiellement demandé sa main, ce que Jean ne semble finalement pas se résoudre à faire. Elle déclare lui avoir confié ses doutes : « Alors livrée à l’amertume de son état, et allarmée sur la perte de son honneur, elle se seroit empressée de [lui] faire part de son état [...], qui pour la consoler se seroit fait gloire de sa future paternité » et à nouveau, le sieur lui renouvelle son serment. Mais la plaignante découvre finalement que le gourgandin est fiancé à une dénommée Marie, de la même ville...

Les auditions des quatre témoins proches des plaignants nous éclairent sur leurs fréquentations. Ils relatent notamment les soirées galantes que les amis partageaient autour de verres de vin et confirment le « badinage » des deux amants.

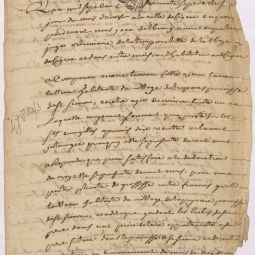

Une jeune fille ravie à Souillac, ravissement véritable ou consenti ? 1671

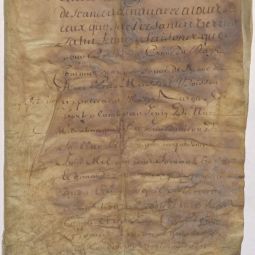

Jugement pour rapt ayant conduit à une grossesse : fonds de la famille de Nucé de Lamothe, 89 J 36

Anne de Nucé, mineure, est enlevée par Massiot Boisson, garçon apothicaire et ancien domestique de la famille de Nucé de Lamothe. Ravissement ou fuite des amants ? Les deux jeunes gens sont finalement rattrapés suite à une plainte du père, Jean de Nucé. Anne, 19 ans, est déclarée enceinte d’un enfant qui naîtra le 23 juin 1671. Le bébé meurt le 18 juillet.

Le jeune homme, à qui on reproche d’avoir abusé de « la confiance de ladite suppliante » en vertu de ses années de service dans la maison familiale, est poursuivi devant la juridiction ordinaire de Souillac. Malheureusement, le fonds ancien de la justice (série B) est lacunaire, le dossier relatif à cette procédure est perdu. Les seules informations dont nous disposons, difficilement lisibles dans ce document en mauvais état, sont inscrites dans la grosse du jugement rendu à la famille.

Le verdict tombe sans appel : il doit « être pendu et éstranglé ». L’arrêt prononce sa condamnation à mort par contumace le 23 août 1671. Le procureur d’office et son substitut étant parents du plaignant, ils sont remplacés lors de l’audience. La sentence est finalement rendue par le juge de Larnaudie (cf. H. de Nucé de Lamothe).

Anne de Nucé se marie deux ans plus tard avec le consentement de sa famille à Jean Roffignac, maître apothicaire à Domme en Dordogne.

Bibliographie

- ARIES Philippe, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, éditions du Seuil, 1973.

- AVIGNON Carole, Filiation illégitime et mariage reprouvé en France à l’époque moderne (XVIe - XVIIIe siècles), Presses universitaires de Rennes, 2016.

- CALMON Philippe,

« La filiation naturelle à la fin de l’Ancien Régime », Bulletin de la Société des études du Lot, tome 116, 3e fascicule de 1995, p. 221-224.

« La justice à la fin de l’Ancien Régime dans la sénéchaussée de Figeac : 1. Les juridictions. 2. Les offices judiciaires et leurs titulaires », Bulletin de la Société des études du Lot, tome 116, 4e fascicule de 1995, pages 281-294 ; tome 117, 1er fascicule de 1996, pages 33-50. - FARGE Arlette, « Famille, l’honneur et le secret », dans Histoire de la vie privée, sous la direction de Philippe Ariès et Georges Duby, volume 3, Paris, éditions du Seuil, 1985, pages 565-600.

- GAUDILLAT CAUTELA Stéphanie, « Questions de mot. Le " viol " au XVIe siècle, un crime contre les femmes ? », Clio. Histoire, femmes et sociétés, n° 24, 2006, pages 57-74.

- MUCHEMBELD Robert, Société, culture et mentalités dans la France moderne, Paris, A. Colin, 1994.

- NUCE de LAMOTHE Henri de, Monographie d’une famille du Haut-Quercy, les Denucé ou de Nucé de Lamothe depuis 1550, 1965 [AD du Lot : BR 2 / 977].

- PHAN Marie-Claude, « Les déclarations de grossesse en France (XVIe-XVIIIe siècles), essai institutionnel », dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 22, n°1, janvier-mars 1975, pages 61-88.