L'effroi de la guerre, Valprionde, 1er août 1914

" La menace, vague encore, couvait pourtant à l'horizon "

La guerre que l’on croyait de courte durée… Par circulaire du 18 septembre 1914, les instituteurs non mobilisés et les institutrices sont sollicités pour être les rédacteurs de « notes relatives à la guerre » selon un plan proposé dans le Bulletin de l’enseignement primaire du même mois. Ils sont invités à décrire les faits de guerre autour de la mobilisation, l’administration du village et l’ordre public, la vie économique – notamment le déroulement des travaux agricoles, l’état moral de la population, etc.

En avril 1916, un rappel parvient aux enseignants du primaire, toujours par le biais du Bulletin, leur intimant d’adresser leurs notes à l’inspection d’académie ; ce que l’institutrice de Valprionde s’empresse de faire comme nombre de ses collègues. Elle expose ici la description du terrible jour de la mobilisation dans son village.

« Par cette fin de juillet chaude et lourde d’orages prêts à éclater, les habitants de la localité se réunissaient tous les soirs sur le pont de la Séoune pour respirer l’air frais et surtout pour s’entretenir de la menace qui, vague encore, couvait pourtant à l’horizon.

La guerre ! Nul encore n’osait envisager cette tragique hypothèse, nul n’osait prononcer ce mot terrible si lourd de désastres et de deuils et qui semble jeter un défi à notre civilisation. […] Depuis de longues années l’épée de Damoclès était suspendue sur nos têtes. Chaque fois le terrible fléau, prêt à s’abattre, avait été écarté par des mains prudentes et habiles. Ainsi devisaient, chaque fois, nos paisibles laboureurs. Pas une crainte réelle n’avait encore effleuré leur esprit quand l’aube du 1er août se leva.

Ce matin-là, le ciel bas, sabré de longues trainées sombres et menaçantes ne laissait filtrer qu’une lumière pâle et sinistre pareille à celle qui précède les plus formidables orages. Le vent qui soufflait en tempête depuis quelques jours fit entendre de bonne heure ses soupirs prolongés, ses plaintes déchirantes, ses cris aigus. Ces violentes rafales déchainées, sous ce ciel aux reflets de plomb étreignaient le cœur d’une indicible angoisse, de funestes pressentiments. L’horizon politique était aussi sombre que celui qui de toutes parts couronnait les coteaux rapprochés qui enserrent notre minuscule vallée.

Malgré la terrible menace, que trop d’égoïsme tranquille empêchait de voir, les habitants de la contrée se rendaient en foule à la grande foire de Montcuq. Les regains étaient drus et hauts ; aussi le commerce des bœufs avait-il repris plus tôt que les autres années et avec plus d’entrain. Pendant plusieurs heures, je vis défiler d’interminables files de bestiaux conduits par couples par des cultivateurs en blouses bleues qui parlaient très fort pour se faire entendre malgré la fureur du vent. Chacun escomptait joyeusement les bénéfices possibles.

Le bruit des voix, le roulement des voitures sur la route sonore avaient pour mes élèves, un plus grand attrait que ces dernières leçons de l’année d’une longueur énervante pour des enfants impatients de jouir de la liberté des vacances. Leurs distractions, cette année, étaient dues à des causes multiples : regret de ne pas être à la foire, fureur croissante du vent, atmosphère d’orage lourde, peur angoissée du lendemain. Absorbée par les préparatifs de la fête qui, par une singulière ironie du sort devait avoir lieu le 2 août, je n’avais pu lire mon journal pendant toute une semaine. Ce matin-là, à la récréation, j’avais parcouru à la hâte quelques colonnes. Bouleversée par cette lecture, je donnai l’explication de mon trouble à mes élèves.

Toutes les leçons de la journée furent empreintes de notre angoisse. A quatre heures, nous nous séparâmes, le cœur gros, en formant des vœux ardents pour le maintien de la paix. Les enfants partis, un poids plus lourd m’accabla ; l’oppression devint de plus en plus atroce. Pour chasser mes noirs pressentiments, je courus organiser la répétition de la pièce qui devait être jouée le lendemain dans le cadre admirable formé par le château féodal de Belvèze et sa double rangée de platanes majestueux. Les actrices au complet, revêtues déjà de leurs costumes aux vives nuances, se promenaient, gracieuses, sur le vieux mur de ronde heureux de revoir les hennins majestueux avec leurs voiles flottants. Les figures douloureuses des actrices offraient un contraste frappant avec les couleurs des costumes riantes et claires.

La répétition commence sans entrain ; le bruit assourdissant du vent dans les arbres domine toutes les voix. Je me place sur la scène pour mieux entendre. Les phrases gaies sonnent faux. En vain, j’essaie de corriger les intonations défectueuses […].

La cloche ! ! A coups précipités, elle sonne, sonne, emplit le val étroit de sa voix d’alarme, grosse de menaces.

Sur cette estrade de gazon, sous ces grands platanes tordant leurs branches sous les efforts désespérés du vent, les gracieuses châtelaines d’antan restent immobiles, les yeux fixes, la bouche crispée, cherchant à deviner et ayant peur de comprendre. Une douleur atroce s’imprime sur tous ces visages en des expressions diverses mais toutes poignantes. Oh ! le tableau digne d’un peintre ! …

Des gendarmes ! des gendarmes ! un garçonnet vole aux renseignements. Comme il tarde à revenir ! Chaque minute de mortelle anxiété nous semble longue, horriblement longue !

Le voici ! Très pâle, il fait de grands gestes tragiques.

Sa voix étouffée par l’émotion ne parvient pas jusqu’à nous, malgré son désir de se faire entendre. Enfin, quelques lambeaux de phrase nous parviennent :

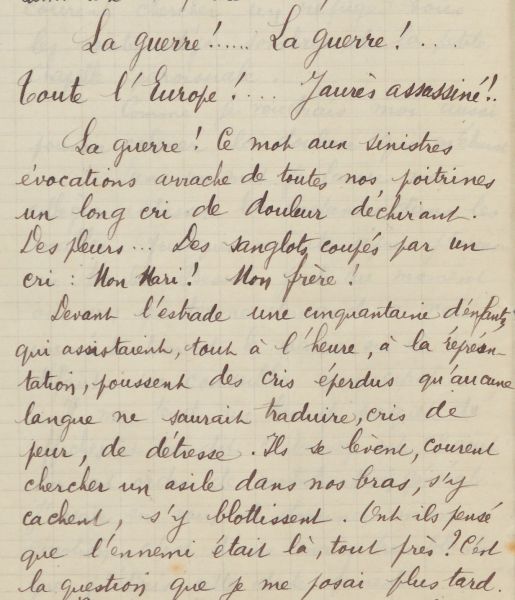

La guerre ! … la guerre !

Toute l’Europe ! … Jaurès assassiné !

La guerre ! Ce mot aux sinistres évocations arrache de toutes nos poitrines un long cri de douleur déchirant. Des pleurs … Des sanglots coupés par un cri : Mon mari ! Mon frère !

Devant l’estrade, une cinquantaine d’enfants qui assistaient, tout à l’heure, à la représentation, poussent des cris éperdus qu’aucune langue ne saurait traduire, cris de peur, de détresse. Ils se lèvent, courent chercher un asile dans nos bras, s’y cachent, s’y blottissent. Ont-ils pensé que l’ennemi était là, tout près ? C’est la question que je me posai plus tard.

Ils épanchent maintenant leur douleur à pleurs doux, à sanglots réguliers criant parfois « Papa ! je ne veux pas qu’on prenne mon papa ! »

Une voix émue s’élève du groupe des actrices improvisées : « Allons à l’église ! » Et déjà plus calmes, elles courent chercher un refuge sous les voûtes, déjà sombres de la petite chapelle paroissiale.

Comme je voudrais moi aussi pouvoir calmer la douleur qui m’étreint. Sans un mot, je laisse ma collègue entasser les costumes dans les malles. Quelques minutes après, j’arrive au Moulin Bessou, juste au moment où un gendarme demande à voir immédiatement le maire ou à son défaut, un conseiller municipal.

Il me tend un lourd paquet d’affiches et me dit : « Ecrivez vite 2 août sur cet ordre de mobilisation générale ». J’essaie en vain de dominer mon émotion ; c’est d’une main tremblante que j’écris cette date funeste.

Le gendarme aidé d’un conseiller municipal a déjà consulté la liste de tous les points précis où doivent être affiché les ordres de mobilisation et de réquisition. Des habitants des différents hameaux de notre commune veulent bien se charger de les clouer aux endroits indiqués.

Quelques personnes affolées viennent aux renseignements. Leurs craintes n’étaient hélas ! que trop justifiées : les fatales affiches en témoignent.

Devant le grillage de la mairie, je vois défiler des personnes de tout âge, secouées de sanglots, brisées de douleur.

Je ne peux traduire tout leur désespoir. La cloche avait jeté l’alarme dans toutes les maisons éparpillées çà et là, au pendant des coteaux.

Fait à Valprionde le 1er mai 1916, M. Alis, institutrice publique ».